タイラバの オモリの重さ や カラー はどのように選択していくか 瀬戸内海の場合 なんでだろう

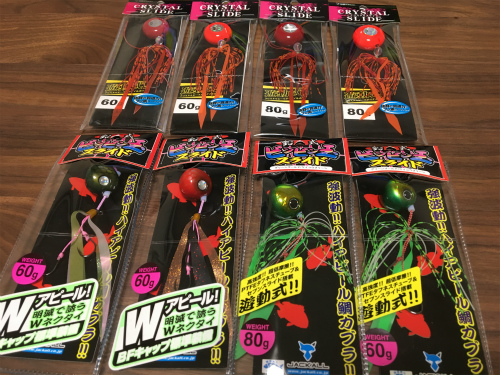

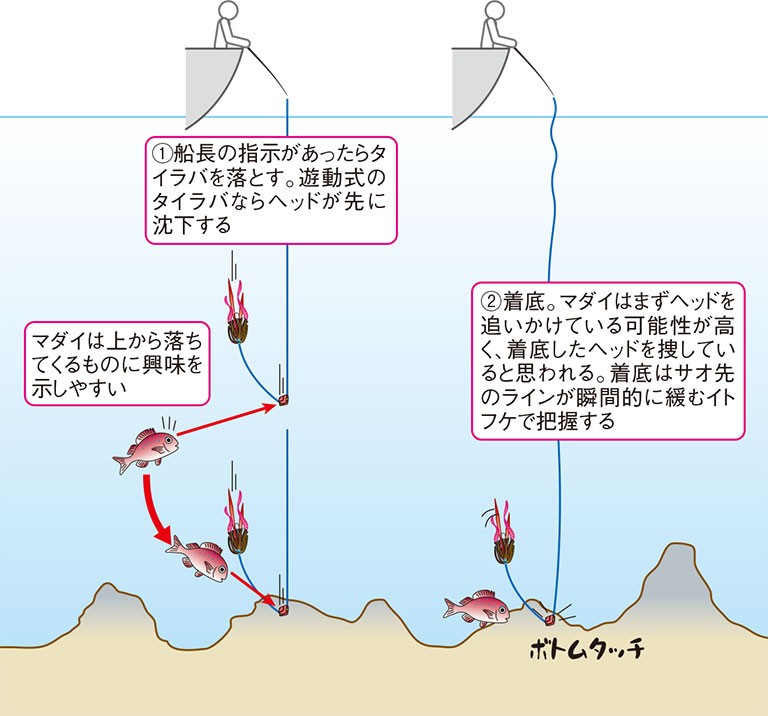

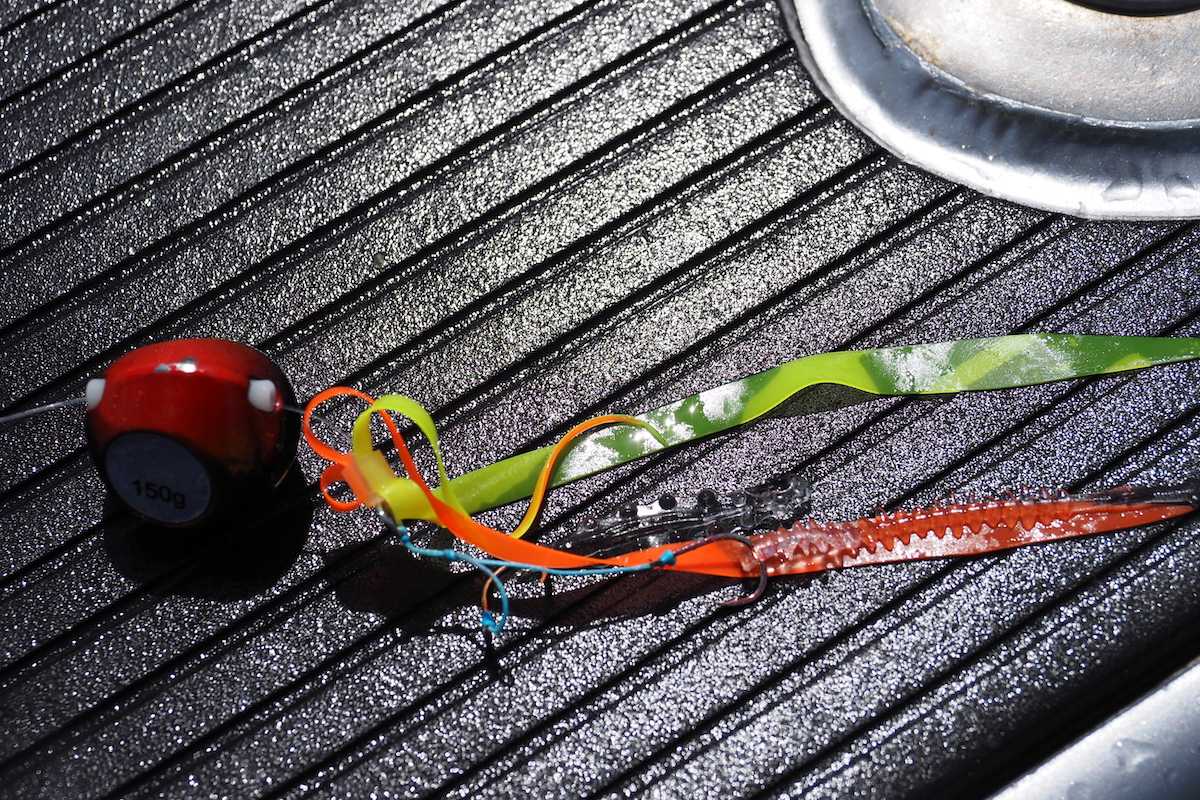

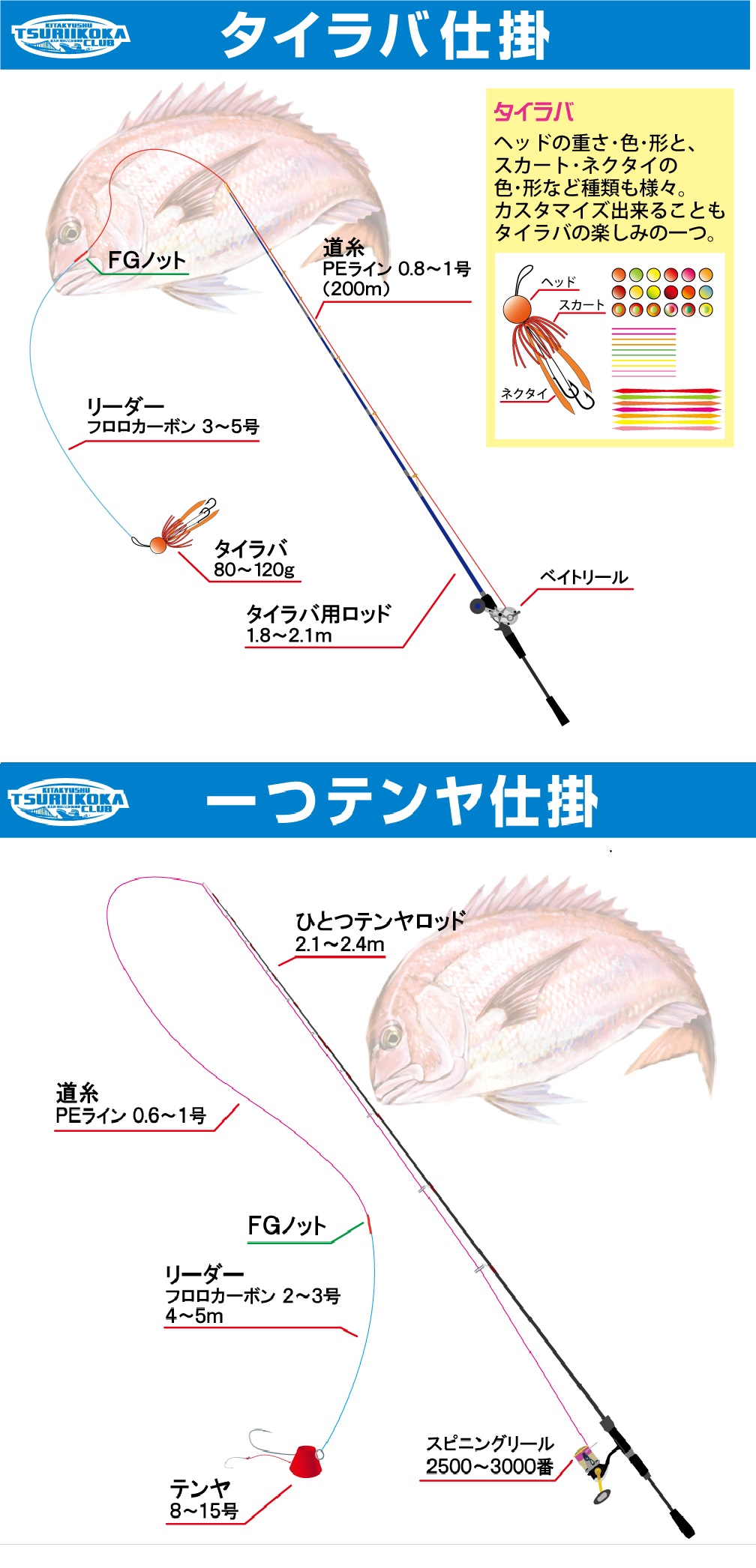

海底が深い場所へ沈ませたいときは、重いタイラバが理想的でしょう。 だいたい80から1グラムを選ぶとよく、潮の流れが速いときも重いタイラバヘッドを選んだほうが底をとりやすくなるでしょう。 暖かい季節は浅場・寒い季節は深場でよくとれるマダイは、場所や日によって適したヘッドが変化します。 1種類だけでなく、基本の重さのヘッドとほかに複数の重さを揃えておくよ 鯛ラバのヘッドの重さは様々あります。 ヘッドの重さは場所によって使い分ける のがおすすめと言われています。 潮が速い場所や深い場所などには重ためのヘッドが良いでしょう。 何度か試してぴったりな重さを見つけてください。 ネクタイで選ぶ 鯛ラバのおすすめな選び方3個目は 「ネクタイで選ぶ」 ことです。 鯛ラバのネクタイ部分は、とても重要と言われています。 素材が形

タイラバ おすすめ 重さ

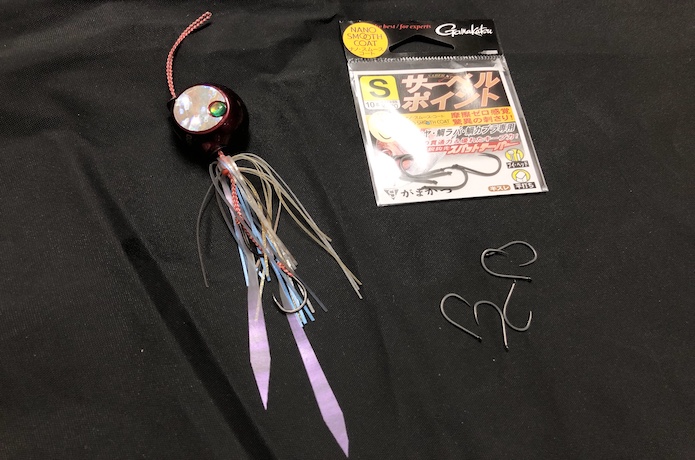

タイラバ おすすめ 重さ-基本的には、 60~80g のものをよく使います。 100m前後の深場で行う場合には、 80~1g を使います。 釣りに行く場所や状況によっては、0gを超える場合もあります。 重さの目安は、 潮や風がない時には水深と同じ(水深100mなら100g)くらいでよい と言われています。 状況によっては変わってきますが。 水深×2 (水深が100mなら0g)ぐらいまでのヘッドを用意しておいた方がよい タイラバはそもそもが 非常にバレが多い 釣り方。 以前はタイラバのヘッド部分が固定されており、鯛が頭を振った時にその重さの反動でよくフックアウトしていたようです。 そこで、遊動式のタイラバが登場。

タイラバ 鯛ラバ ヘッド 鯛鉛 鉛玉 スカート ラバー ネクタイ フック メルカリ

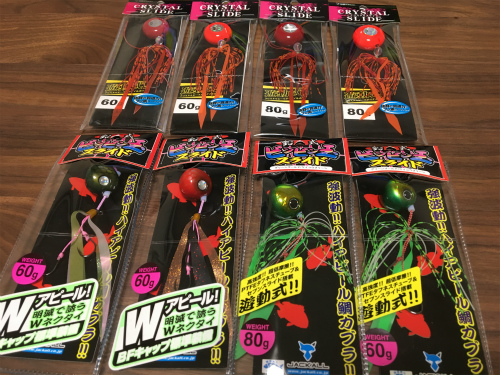

タイラバの重さは80g前後、カラー(ヘッド・スカート)はオレンジ・レッド・ゴールドが基本になってきます。 しかし、タイラバゲームをする地域や時期で使う重さもカラーも大きく変わってくるのも事実。 不安な場合は船長さんに「今の釣れ筋」を確認するのが無難です。 後述しますが、タイラバの組み合わせは無限といっていいほどあり、それがタイラバゲームの楽しさのひとつに繋がって 北海道のタイラバ(ボートロックタイラバ) タックル、タイラバの重さや種類、セッティング等について 剛樹 スタンディングディープ 195SS(stdd195ss)の使用感(インプレ)について 外房 イシナギ 僕は自己流のタイラバですので、あまり他の方の釣り方というのを見たことがありません。 おそらくですが、まずはしっかりと底がとれる重さを選択されてるのかな〜なんて思います。 明石海峡で底をしっかりとろうと思えば、タングステンの80gで大丈夫だと思います。 そして潮がゆるくなれば60gを使うような感じだと思います。 僕も同じく潮が速ければ80gを使い、ゆるくな

重め、軽めも用意しよう! 「鯛ラバの重さは、どのくらいあるんですか? 」 「ヘッドの重さは、30gから0gくらいまであります。 基本は浅ければ軽いもの、深ければ重いものを使います」 「重さの選び方は? 」 「潮の流れや釣り方でも変わってきますが、底がとれる重さというのが重要。 海域によっても違うので、重さ選びは釣りに行く船を決めたら、予約時に船長に聞きましょう。 例えば 鯛ラバの重さ30% 巻き上げスピード% マインド・モチベーション15% 巻き上げレンジ10% 底を切る早さ10% 鯛のアタリによっての対応力10% ネクタイのカラー選択5% だと思っています。 鯛ラバ釣りでのオモリの要素 重要度30% 何よりも鯛ラバ釣りで重要なのが、鯛ラバのオモリの重さ! 私も昔はカラーの要素って重要かもと思っていた時期もありました。 その頃は、同船者が タイラバ シンカー (重り部分) 水深30m~0m 冠島40m~100m 白石礁60m~150m 浦島礁1m~0m 冠島では60g~1g、白石礁では100g~300g、浦島礁では250g~300gを中心に使用します。 ※重さは、水深1m×1g基本ですが、後は底を取ることが重要ですので、潮流や風の強弱などにより調整してください。 ※ タングステン素材のシンカー は、同じ重さで鉛より体積を小さ

タイラバ おすすめ 重さのギャラリー

各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます

|  | |

|  | |

|  |  |

「タイラバ おすすめ 重さ」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  |  |

|  |  |

「タイラバ おすすめ 重さ」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

| ||

|  | |

「タイラバ おすすめ 重さ」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  |  |

|  |  |

「タイラバ おすすめ 重さ」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  | |

|  |  |

「タイラバ おすすめ 重さ」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  | |

| ||

「タイラバ おすすめ 重さ」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |  |

|  |  |

「タイラバ おすすめ 重さ」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

| ||

|  | |

「タイラバ おすすめ 重さ」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |  |

| ||

「タイラバ おすすめ 重さ」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  |  |

|  | |

「タイラバ おすすめ 重さ」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  |  |

|  |  |

「タイラバ おすすめ 重さ」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  |

タイラバは水深や潮の流れなどによって、適した重さのヘッドを選択する必要があります。 さまざまな重さのヘッドが販売されているので、購入する際はどんな状況にも対応できるよう、複数購入するのがおすすめです。 いくかの種類を用意しておけば、根がかりでロストしたときやローテーションして使いたいときに重宝します。 ヘッドの基本的な重さはおよそ60~80g。 水深の水深や海流に適した重さを選ぼう タイラバを使うときは、水深や海流の速さによって、ヘッドの重さを変化させて釣ります。 基本的には60~80gのヘッドを使うことが多いですが、深い場所では80~1g程度のもの、反対に浅い場所では60g程度の軽いものがよい でしょう。 また、潮の流れが速いときは重いヘッドのほうが底をとりやすくなります。 暖かい季節には浅場、寒い季節には深場

Incoming Term: タイラバ おすすめ 重さ,

0 件のコメント:

コメントを投稿